学習を前提にした使用方法

ここでは、学習を前提にした「歴史タイムマシーン」の使い方をご紹介します。

0. 4人グループを組み、パソコンを2台用意しよう!

歴史上の因果関係の観点を応用してニュースの問題を考える際、その応用が妥当かどうかをチェックする仕組み作りがとても大切です(研究的にも考察の質の向上が実証されています)。そのため、本システムを使う際は4人でグループを作り、2人チームを2つ作ることを強く推奨します。また、1チーム1台のパソコンを用意して下さい。

1. 最近のニュースを調べて入力しよう!

はじめにニュースサイトや新聞を使いながら、社会問題を含むニュースを調べましょう。ただし、選ぶ歴史は社会的で長期的な問題を含むものに限定して下さい。

○ 適したニュース :外交、経済政策、格差問題など

× 適していないニュース:天気予報、個人のスキャンダルなど

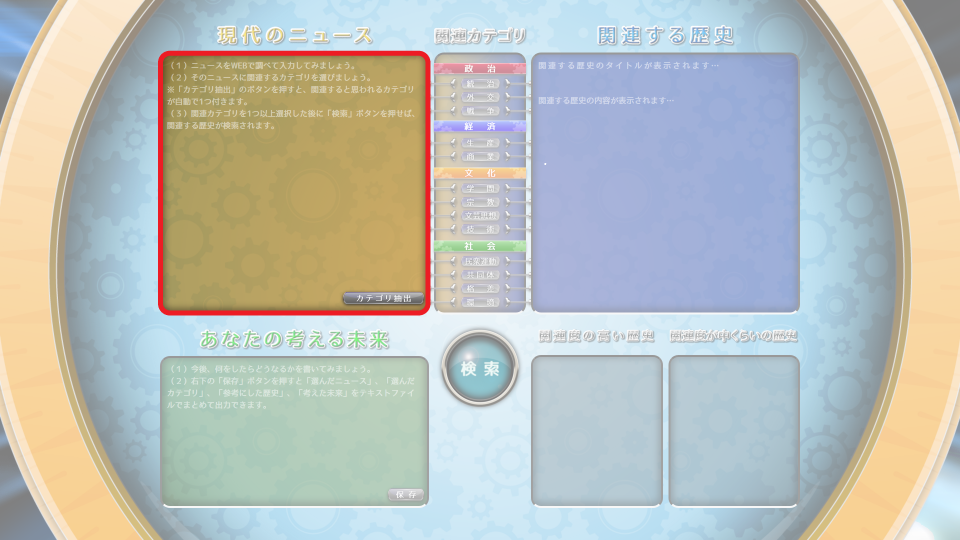

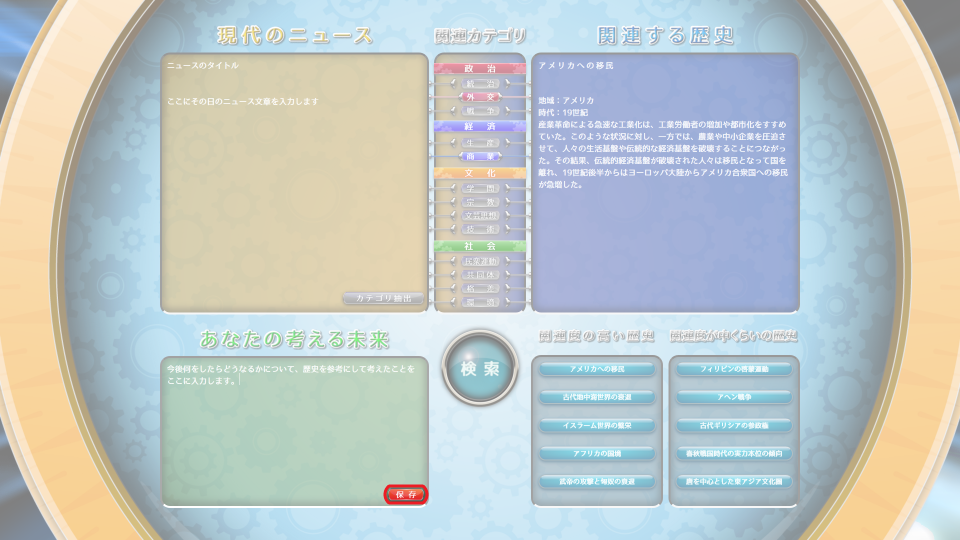

ニュースを選んだら、左上の黄色のテキストボックスに文面を入力してください。なお、参考にした新聞やニュースサイトの出典(新聞社、記事のタイトル、発刊日時、WEBの場合はURL、など)も同時に入力しておくことを推奨します。

2. 関連するカテゴリを選ぼう!

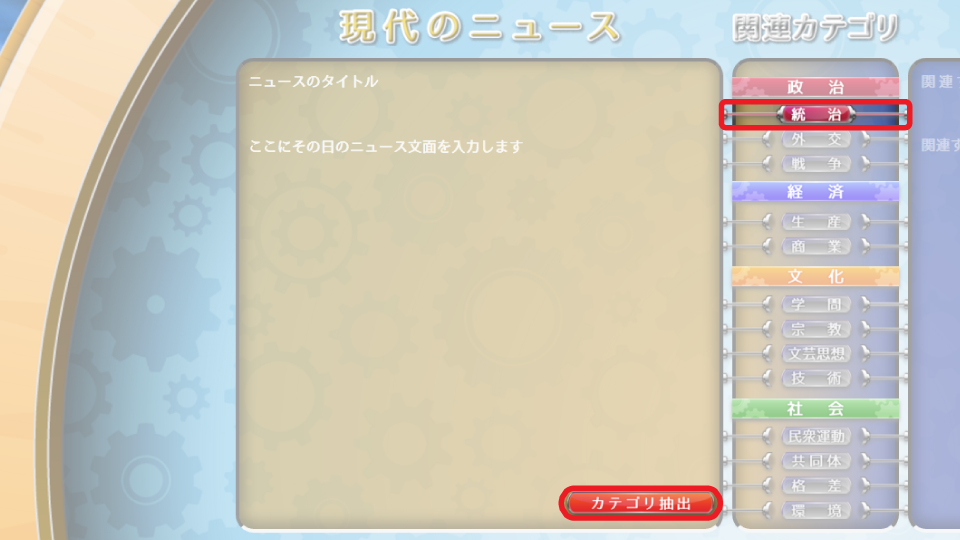

ニュースの文面を入力したら、そのニュースが抱える問題を言葉にしましょう(例えば、「外交問題」「移民問題」「戦争」「宗教対立」など)。

次に、どういうカテゴリからその問題を考えたいかを決めて、下の表を参考に関連カテゴリをいくつか選んでみましょう(選ぶカテゴリは2個〜4個くらいに抑えるのをお薦めします)。

| カテゴリの名前 | 関連する問題 |

|---|---|

| 統治 | 国内政治に関する問題 |

| 外交 | 外交関係に関する問題 |

| 戦争 | 戦争や紛争に関する問題 |

| 生産 | 企業の商品開発や農業に関する問題 |

| 商業 | 企業の売り上げや貿易に関する問題 |

| 学問 | 学問や研究の発展に関する問題 |

| 宗教 | 宗教間の問題に関する問題 |

| 文芸思想 | 思想や文学や文化に関する問題 |

| 技術 | 技術開発や技術利用に関する問題 |

| 民衆運動 | デモや社会運動に関する問題 |

| 共同体 | 国や企業や地域などの組織化に関する問題 |

| 格差 | 貧富の差や外交的な格差に関する問題 |

| 環境 | 立地条件や資源に関する問題 |

※自動で関連するカテゴリを選ぶ機能もあります!

どのカテゴリを選べば良いのか悩んでしまう方や、そもそもこのニュースがどういうカテゴリと関連しているのかわからない方は、「カテゴリ抽出」のボタンを押してみてください。入力されているニュースの文面をテキストマイニングし、最も関連すると思われるカテゴリが自動的に選ばれます。

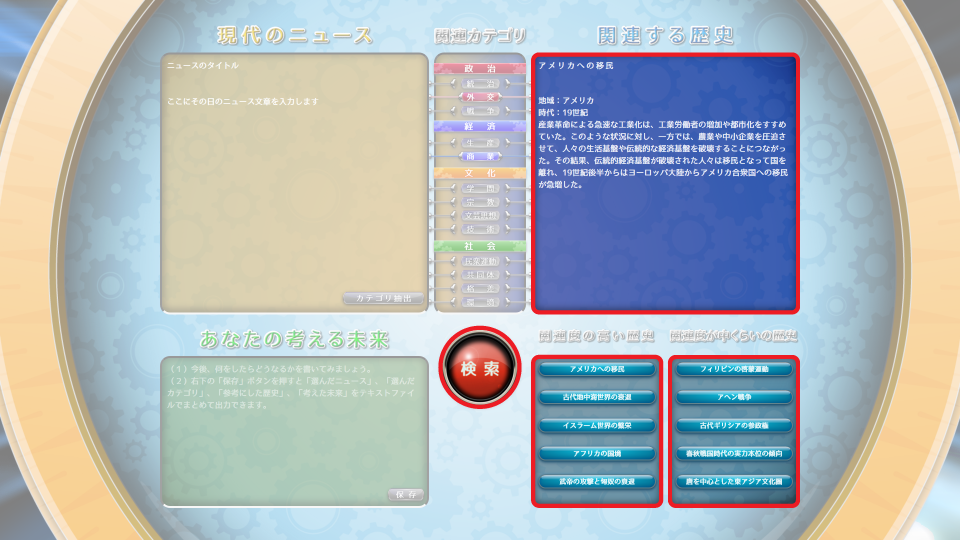

3. 検索ボタンを押して、関連する歴史を読もう!

1つ以上の関連カテゴリを押した状態で「検索」ボタンを押すと、同じようなカテゴリが付与された歴史が検索されます。右上の青色のテキストボックスには、最も関連すると思われる歴史が表示されます。表示されるものは、「タイトル」、「地域」、「時代」、「歴史における因果関係」の4つです(※なお、地域や時代は複数にまたがる場合もありますが、その歴史における中心的な場所・時代を1つだけ載せています)。

また、上位5つの歴史については、「関連度の高い歴史」にタイトルだけ表示されます。それぞれタイトルをクリックすることで、右上の青色のテキストボックスに表示する歴史を変え、詳細を読むことができます。まずはこちらに表示されている5つの歴史の文章を読んでみましょう。なお、関連度が中くらいの歴史も検索され、右下に表示されます。面白い発見があるかもしれませんので、時間がある場合はこちらも合わせてご覧下さい。

チームごとに歴史の文面を読んで、応用できそうな観点を持つものを1つ選びましょう。それぞれの歴史は簡潔な内容にとどめていますので、書籍やウェブページを通してより細かい因果関係を調べることを推奨します。

4. 読んだ歴史を参考にしてニュースの未来を考えてみよう!

参考になりそうな歴史が見つかったら、各チームで因果関係の特徴的な観点を応用して、新しい切り口でニュースの問題を捉え直してみましょう。その際、歴史と同じ因果関係が100%成立するとは思わず、歴史と現代の文脈的な違いを意識して、チーム内で自分達の類推が妥当かどうかをチェックして下さい(後述しますが、教育利用を考えている場合はグループ学習で本システムを使うことを強く推奨します)。

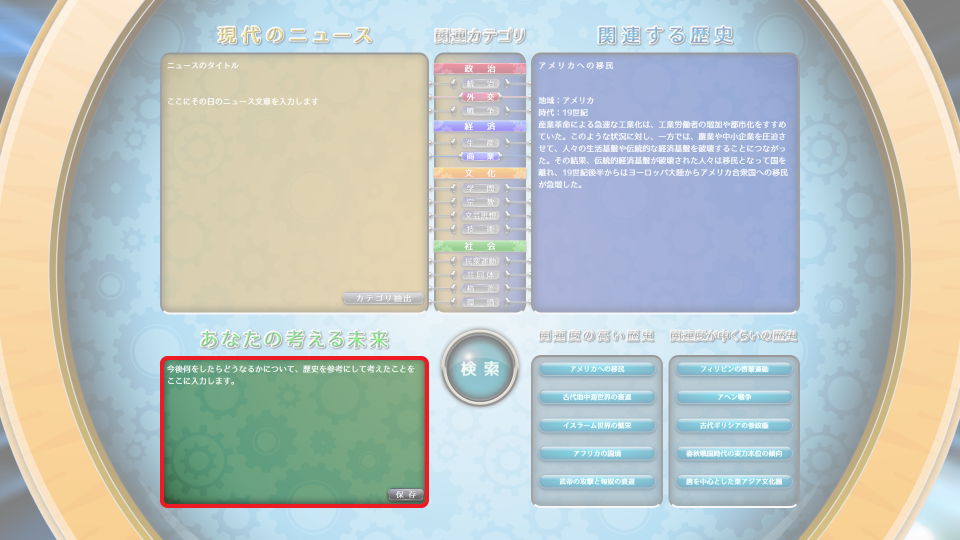

考えがまとまったら、左下の緑色のテキストボックスに入力して下さい。

5. グループの他のチームと考えたことを発表し合おう!

チーム内で考えがまとまったら、同じニュースを選んでいるグループ内の他のチームとお互いの考えを発表し合いましょう。発表の際は、選んだ歴史の解説、注目した歴史上の因果関係の観点、それをもとにどうニュースの問題の原因や解決法を捉え直したか、今後何をしたらどうなると思うか、を3分程度で話して下さい。

聞いていたチームは、現代とその歴史の文脈の違いを意識して問題点を指摘し、改善案を考えてみましょう。

発表が終わったら、交代してもう1チームも同じことをして下さい。

6. 自分の考えをテキストファイルに出力して、周りの人と議論しよう!

左下の緑色のテキストボックスの右下にある「保存」ボタンを押すと、入力した現代のニュースの文面、選んだ関連カテゴリ、選んだ歴史(右上に表示されているもの)、入力したあなたの考える未来の文面、の全てをまとめたテキストファイルをダウンロードすることができます。

紙に印刷して周りの人と議論したり、ブログやSNSなどを通して議論したりして、より妥当な考えに磨き上げていきましょう。

※高校の先生方へ

本システムをどう授業で導入するかについては、拙著「池尻良平, 澄川靖信(2016)真正な社会参画を促す世界史の授業開発 ―その日のニュースと関連した歴史を検索できるシステムを用いて―. 社会科研, Vol. 84, pp. 37 -- 48, 2016.)」に詳しく載せていますが、発刊されて1年経つまではオープンアクセスになりませんので、以下で概要をご紹介いたします。

本システムは各授業で使っていただいても大丈夫ですが、世界史Bの各大項目における「主題を設定して行う学習」で使っていただくのが適していると考えています。授業の展開については以下の表をご覧ください。

表 歴史をその日のニュースの問題解決に応用する授業の概要

(上記の池尻良平, 澄川靖信(2016)の論文より抜粋)

| 段階 | 主な発問 | 生徒の活動 |

|---|---|---|

| 第1段階(25分) 現代社会の問題と参照する歴史の選択 |

①興味のある社会的な問題を含むニュースは何か? | ①グループ単位で興味のある現代のニュースを探して内容を理解し、文面を入力する |

| ②その問題に関連するカテゴリはどれか? | ②選んだニュースに含まれる問題に関連するカテゴリを、グループで考えつつ選択する | |

| ③検索された歴史の因果関係で参考になりそうなものはどれか? | ③チーム単位で検索された5つの歴史の因果関係を読み,現代社会の問題解決の参考になりそうな因果関係を持つ歴史はどれかを判断し、1つずつ選ぶ | |

| 第2段階(25分) 歴史の因果関係の構築 |

①選んだ歴史はどのような因果関係になっているか? | ①チーム単位で選んだ歴史の文面をもとに、因果関係のコンセプトマップを作成する(この際,教科書や資料集に基づいて因果関係をより多面的にすることが望ましい) |

| 第3段階(30分) 相違点を考慮した現代への応用 |

①選んだ歴史の因果関係を類推のベースにした場合、今後何をしたらどうなると思うか? | ①チームごとに歴史の因果関係を類推のベースにして、現代社会の問題の原因分析や解決法生成を行い、今後何をしたらどうなるかを考える |

| ②チームごとに考えた類推の問題点と改善案は何か? | ②歴史を用いた類推をチーム間で発表する。聴き手のチームは歴史と現代の文脈的な差異をもとに、類推の問題点を指摘し、グループ内で差異を踏まえた改善案を考える | |

| 第4段階(10分) 複合的な現代への応用 |

①2つの歴史から得た観点を複合的に考慮した場合、今後何をしたらどうなると思うか? | ①それぞれの歴史を用いた類推から得た原因分析や解決法の観点を複合的に用い、グループ単位でより多面的に考察した改善案を考える |

| 第5段階(10分) 社会への発信 |

①学習成果をどのように社会へ発信していくか? | ①ブログ(オープンなもの、もしくは校内でクローズになっているもの)、SNS、議論サイト、地域での発表会、などを検討し、自分達の学習成果を社会に向けて発信する |

このシステムを使って授業をする際、指導上の留意点が4つございます。それぞれ適宜ご対応下さいませ。

①生徒自身の興味から学習を駆動させること

本システムは学習者がその日に持っている興味から歴史学習をスタートさせるところが肝になっています。もし生徒自身がニュースに対して特に何も興味を示していない時は、アルバイトの賃金問題など、彼らにも関わるような社会問題をご紹介いただき、興味を湧かせる補助をお願いします。

②歴史の因果関係をより多面的に構築すること

この授業では、歴史の因果関係に含まれる特徴的な観点が重要になります。本システムでは要素を絞った因果関係の文面になっておりますので、生徒が選んだ歴史の因果関係について解説いただくなどして、より多面的な観点を入れていただけると学習効果が高まります。

③歴史と現代の文脈的な違いを意識させること

考察を深めるためには、歴史と現代の文脈的な違いに気付かせることが重要ですが、生徒同士では気づけないケースもあります。その際は、先生自身で気づきを促す補助をして下さいませ。

④他の歴史の紹介

本システムを用いた議論させる際、どのような歴史を参考にさせるかは重要なポイントとなります。例えば、同じような政策なのに逆の結果になった2つの歴史を選ばせたり、自由貿易に関する歴史と保護貿易に関する歴史といった相反するものを選ばせることで、より深い議論を促すことができます。ただし、データベースにある歴史には限界がございますので、適宜先生の方で適した歴史を紹介いただいたり、生徒の要望にお応え下さいませ。